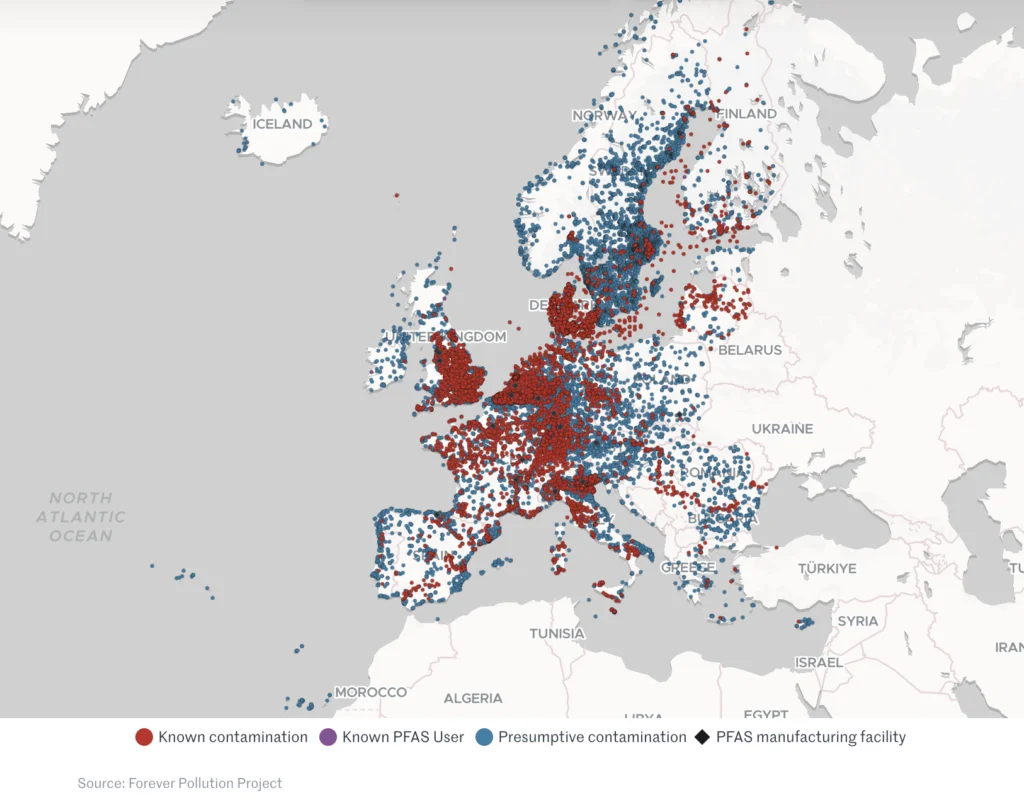

L’ultimo report di Greenpeace: «Pfas anche in Toscana, inquinamento diffuso Una nuova indagine di Greenpeace Italia, basata su campionamenti indipendenti effettuati nel gennaio scorso, rivela che la contaminazione da Pfas (composti poli e perfluoroalchilici pericolosi per la salute umana) è largamente diffusa anche in Toscana e interessa numerosi corsi d’acqua inquinati dagli scarichi di diversi distretti industriali. Se gli impatti dell’industria conciaria, tessile, florovivaistica e del cuoio erano già stati evidenziati dallo studio del 2013 del CNR-IRSA e dai rilievi annuali di ARPAT, le analisi condotte da Greenpeace Italia provano che anche il distretto cartario lucchese contribuisce all’inquinamento da PFAS. Una scoperta che non dovrebbe sorprendere, visto che l’impiego di queste molecole nell’industria della carta è ben noto, ma la questione non era mai stata approfondita dagli enti preposti toscani.

«Il quadro di contaminazione che emerge dalle nostre analisi è tutt’altro che rassicurante. Alcuni casi sono ben documentati da almeno dieci anni, ma la Regione Toscana non ha mai affrontato seriamente il problema: manca infatti un provvedimento sugli scarichi industriali», dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. «La Regione deve individuare tutte le fonti inquinanti di PFAS e attivare le ASL per avviare al più presto indagini sulle acque potabili, soprattutto nelle aree in cui si registrano elevati livelli di contaminazione».

Nella quasi totalità dei casi i campionamenti sono stati effettuati nei fiumi, a monte e a valle degli impianti di depurazione industriale: il consorzio Torrente Pescia e Aquapur (distretto carta), i depuratori del distretto conciario (depuratore Aquarno) e del cuoio (depuratore Cuoio-Depur, che scarica nel Rio Malucco), i fiumi Ombrone, Bisenzio e Fosso Calicino (distretto tessile) e il torrente Brana (distretto florovivaistico). Le concentrazioni più elevate sono state rilevate nel Rio Malucco, nel Fosso Calicino, nel fiume Ombrone e nel Rio Frizzone a Porcari a valle del depuratore Aquapur. Nel fiume Ombrone la concentrazione a valle del distretto tessile è risultata circa 20 volte superiore rispetto a monte, mentre nel Rio Frizzone a valle del depuratore la presenza di Pfas era di circa 9 volte rispetto a monte.

Oltre a rilevare alcune delle singole molecole di Pfas più utilizzate, le analisi di laboratorio hanno permesso di effettuare anche una stima della presenza di tutti i PAFS – un gruppo di oltre diecimila molecole differenti – rilevando il totale del fluoro organico adsorbibile (Aof). L’applicazione di questa tecnica analitica ha evidenziato le contaminazioni più preoccupanti a valle di uno dei depuratori del distretto tessile a Prato, quello di Calice (4.800 nanogrammi/litro), seguito dal canale Usciana a valle del depuratore Aquarno (4.500 nanogrammi/litro) e nel Rio Frizzone a valle del depuratore Aquapur (3.900 nanogrammi/litro) a Porcari.

Con la sigla Pfas indichiamo le sostanze perfluoroalchiliche (in inglese perfluorinated alkylated substances) in cui troviamo più di quattromila prodotti dell’industria chimica. Sono i forever chemicals, molecole stabili e resistenti che nel corso del tempo si accumulano nell’ambiente, negli animali e negli esseri umani portando gravi conseguenze sulla salute. Quella dei Pfas, infatti, è la storia di un’eredità tossica; di un lascito elargito da un modello di sviluppo che ha scelto di precludere il futuro a molti territori e a tante comunità. Sintetizzati per la prima volta alla fine degli anni ’30, i Pfas crescono di numero grazie a un susseguirsi di scoperte e brevetti negli anni Cinquanta e Sessanta. Il primo Pfas è nato per caso. Si tratta di un episodio molto raccontato perché è collegato a un prodotto che conosciamo con il suo nome commerciale: il teflon. Nel 1938 nei laboratori dell’americana Dupont, il chimico Toj Plunkett stava compiendo diversi esperimenti sui refrigeranti fluorurati gassosi della famiglia dei Freon. Ed ecco il polimero inaspettato. Dal prodotto gassoso stava gemmando una massa bianca, una sorta di cera, ossia il politetrafluoroetilene (PTFE). Pellicole, vernici, tute da lavoro, oggetti per la cucina e per l’igiene personale: dagli anni Cinquanta in poi, i beni di consumo saranno avvolti e rivestiti con queste molecole. Oggi dobbiamo fare i conti con quello strato impermeabile e ignifugo, con la parte feroce e tossica di quei materiali.

Di recente l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha decretato alcuni di questi composti come certamente cancerogeni per l’uomo, tra questi ci sono i Pfoa, (acido perfluoroottanoico). Ma anche quelli che rientrano nella categoria “possibilmente cancerogeni” portano alti livelli di nocività per la salute, in particolare danni al fegato, malattie della tiroide, obesità e problemi di fertilità. “Molti Pfas sono distruttori endocrini, influenzano quindi la fertilità maschile e femminile. Inoltre, hanno effetti sul controllo del peso corporeo, sulla funzionalità della tiroide e della ghiandola mammaria, causano immunotossicità. Anche nei bambini sono stati osservati effetti sullo sviluppo, come l’alterazione del comportamento, pubertà precoce e anche nei neonati è stata riscontrata una diminuzione del peso alla nascita. L’esposizione a lungo termini a Pfas è stata associata a un aumento del rischio del cancro, soprattutto ai reni, alla prostata e ai testicoli. Il principale problema è che esistono più di quattromila sostanze appartenenti ai Pfas.